|

|

Le chanoine Joseph-Hilaire

Charles (1717-1782)

Joseph Hilaire Charles, chanoine à Saint-Maurice de 1746 à 1782, a classé au cours des 20 dernières années de sa vie environ 10.000 parchemins, registres, etc., allant de 515 à la fin du XVIIIe siècle, répartis en 76 tiroirs. Jusqu'en 1998, c'était le seul inventaire à disposition du chercheur et les seules cotes référencées dans les ouvrages historiques traitant de l'Abbaye. Ce sous-fonds est structuré par trois ou quatre numéros, celui du tiroir, celui de la liasse, celui de la pièce; un exposant caractérisant éventuellement les diverses copies d'un même acte. Il rassemble l'ensemble des pièces juridiquement et historiquement importantes concernant l'Abbaye tel qu'on pouvait le constituer à la fin du XVIIIe siècle.

|

|

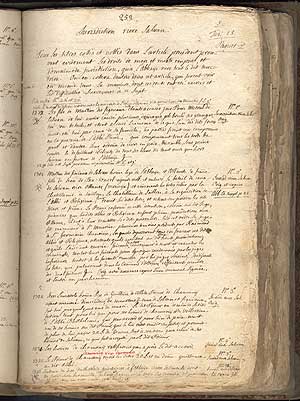

| Le sous-fonds Charles est réparti en 76 tiroirs | |

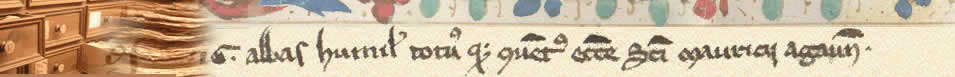

| Une des pages de l'inventaire Charles |

Mais qui était ce chanoine auquel tous les historiens

ayant travaillé à l’abbaye font référence jusqu’à aujourd’hui,

plus de deux cents ans après sa mort ? Quelle trajectoire a conduit cet

homme de santé fragile à consacrer 18 ans de sa vie à classer plus de 10 000

documents, et à en analyser 3500 ?

C’est sa charge de curé de la paroisse de Monthey qui a conduit le chanoine

Charles à prendre conscience de l’importance des documents anciens et

d’un système de classement qui permette leur exploitation. En effet, à

peine était-il entré en fonction comme curé que se déclencha un long procès,

à l’issue duquel l’abbaye allait se voir retirer les bénéfices de

la paroisse de Monthey, pour n’en conserver que le patronat. Charles s’investit

énormément dans cette affaire, passant trois ans à Rome pour y défendre les

intérêts de sa maison, mais sans succès.

A son retour, même s’il exerça plusieurs fonctions importantes, en particulier

celle de prieur, il décida de s’occuper des archives de l’abbaye.

Fort de son expérience malheureuse dans l’affaire de la paroisse de Monthey,

son but allait être, avant tout, de garantir l’abbaye contre toute attaque

ultérieure envers ses droits. Ceci explique pourquoi le chanoine s’est

occupé uniquement des actes qui pouvaient servir ce dessein, traitant tous ceux

qui prouvaient ou infirmaient les droits de l’abbaye, mais laissant de

côté plusieurs milliers de documents non relatifs à ces questions, tous restés

sans inventaire jusqu’au début de l’opération de numérisation.

Les pièces répertoriées par Charles, quant

à elles, ont fait l’objet d’un inventaire réparti en deux volumes

in-folios, assortis de nombreux commentaires, transcriptions,

traductions et renvois en fonction de l’importance de l’acte. Le

travail de Charles reste donc un outil précieux pour le chercheur

qui tente de se familiariser avec les archives de l’abbaye.

Cet inventaire est consultable en ligne, cliquez ICI pour voir la table des matières.

De plus, vous pouvez en télécharger ICI la version intégrale, au format PDF.

|

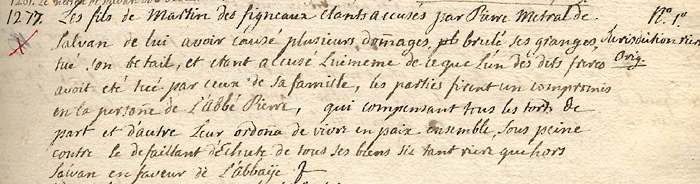

| Quelques lignes de l'inventaire du chanoine Charles |

Le chanoine a fait preuve d’une telle rigueur dans la classification des documents que sa cotation a pu être conservée dans le système nouvellement mis en place. Ainsi, toutes les références aux inventaires du chanoine Charles, cités par les historiens qui y ont eu recours depuis leur confection, resteront valables dans les temps à venir.

Références

Dupont-Lachenal, Léon Marie, « Un archiviste d’autrefois, le

chanoine J. H. Charles », dans Annales valaisannes, 2e série, t.

9, 1955, pp. 356-357.

Coutaz, Gilbert, « Archives et historiographie », dans Helvetia Sacra

IV/1, « Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en Valais : le

Grand-Saint-Bernard, Saint-Maurice d’Agaune, les prieurés valaisans

d’Abondance », Bâle et Francfort-sur-le-Main : Helbing &

Lichtenhahn, 1997, pp. 375-376.

Becci, Remo, Le chartrier de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune (1128-1292),

édition et présentation, Thèse de l’Ecole des Chartes,

1997, t. 1, pp. XCIX-CII.